《中国科技期刊研究》(以下简称《研究》)是专门研究和发表有关科技期刊理论、实践、方法和技术的专业期刊,自1990年创办以来已历经30个春秋。30年来,《研究》集学术前瞻性、理论系统性、应用规范性、实践指导性于一体,在业界形成了较大影响,享有很高声誉,在引领学术前沿、促进学术交流、指导业务实践、培养编辑人才等方面发挥了重要作用,刊物核心竞争力不断提高,自身建设能力不断加强,取得了良好的社会效益和经济效益。1996年获中国科学院优秀期刊三等奖;2000年获中国科学院优秀期刊二等奖;2004年荣获第三届国家期刊奖提名奖,这是在同类刊物中唯一获国家期刊奖的期刊;2012—2019年,连续获得中国科学院出版基金科技期刊排行榜三等奖;2019年,入选中国期刊协会“庆祝中华人民共和国成立70周年精品期刊展”;2020年,入选北京国际图书博览会(Beijing International Book Fair,BIBF)“2020年中国精品期刊展”;被全国各大重要期刊数据库作为核心期刊数据源收录,各项评价指标突出,名列前茅。

1 《研究》的创办及编辑出版

1.1 创刊

《研究》于1990年春创刊,季刊。办刊设想提出于1986年6月期刊研究会成立之际[3]。彼时,中国科学院第三次期刊工作会议正在召开,会上,时任中国科学院院长卢嘉锡院士在题为“重视期刊工作 做好期刊工作”的讲话中,再次以“龙尾”和“龙头”阐明了期刊工作对科研工作的重要性(他曾在1985年中国科学院优秀期刊表彰会上题词“对科研工作来讲,科技期刊工作既是龙尾,又是龙头!”)。他在讲话中还提出了“希望从事期刊工作的同事除了抓好日常工作,抓质量和管理,还应该注意研究一些期刊工作中规律性的问题,注意研究宏观质量和整体规划问题”[4]。卢院士的讲话大大激发了期刊研究会同仁们的创刊热情,1988年,许菊和李汝燊等同志开始着手创办期刊[5,6],虽然没有专职办刊人员和办刊场所,经费困难[2],但在国家科委(批复本刊刊号)和中国科学院的大力支持下,在编辑界和广大期刊同行的关心和鼓励下,1990年2月,《研究》创刊号终于呱呱坠地。第一届编委会由主编苏世生,副主编谭丙煜、朱孟杰、李廷杰、言静霞、许菊及其他编委共13人组成(图1)。

图1

创刊号的发刊词[3]指出,《研究》是一个综合研究科技期刊的刊物,在我国科技期刊事业发展很快、各类期刊已经达到三千余种的形势下,科技期刊工作涉及部门多、范围广,既有必要从信息系统各个环节进行研究,更有必要从信息系统总体上加以综合研究。期刊发展的现状、问题、趋势、管理和改革、新技术应用、情报获得、人才队伍建设、期刊质量评价等方面,都有许多值得研究的课题。“本刊的特点为创新性、综合性、实用性、普及与提高相结合,既宣传贯彻期刊工作的方针、政策,又反映广大编者、读者、作者的心声,起到沟通、交流、促进、引导作用。希望广大读者、作者精心培植和抚育这株幼苗,为科技期刊姹紫嫣红满园春色增添新辉。”卢嘉锡院长在此号“专论与综述”栏目发表了《既是“龙尾”也是“龙头”——要重视并做好科技期刊工作》[7]一文,他提到:“欣闻《中国科技期刊研究》创刊出版,科技期刊园地又长出一株新苗。我殷切希望它在广大园丁的辛勤培育下茁壮成长,尽快结出硕果累累,为广大科技工作者提供更多、更丰富、更有营养的精神食粮!”时任副主编谭丙煜先生发表了《试论学术期刊的功能与编辑应有的素养》[8],他认为“当前,社会主义现代化建设正期待科学发展和技术进步。《中国科技期刊研究》将与全国各个科技期刊责无旁贷地肩负这一历史性任务。”

在当时开展的“期刊学、编辑学是否是一门学问”的大讨论环境下[10],《研究》勇敢地举起了科技期刊研究的大旗,推动期刊编辑出版理论与实践相结合。期刊研究以期刊出版实践为基础,并指导和服务于期刊编辑实践。正是《研究》开辟的期刊研究阵地逐渐终结了“编辑无学”论,促进了期刊学科建设以及编辑学者之间的交流。

1.2 历史沿革

1.2.1 编辑出版

截至2020年9月,《研究》共出版了200期,载文6416篇,3500多万字。在创刊的前10年(1990—1999年),以季刊出版,年均发表论文129篇(年发表论文数由创刊当年的84篇增加至1999年的240篇);2000—2013年,以双月刊出版,年均发表论文274篇(年发表论文数为163~345篇);2014年开始,变为月刊,年均发文236篇。

创刊30年的实践表明,期刊工作确实有规律性问题可以研究,而且越研究,越宽广,越深入,已发表论文的研究涉及科技期刊要素系统的方方面面。有许多编辑同仁对《研究》进行过文献计量分析,这些论文都反映了《研究》的阶段性进展。正值《研究》创刊30周年之际,《研究》特约编委、文献计量学专家刘雪立编审对创刊30年来发表的论文进行了文献计量学分析[11],结果表明,30年的发展历程中,《研究》从介绍办刊经验到探索办刊规律,科学性、实用性不断增强,学术质量和影响力持续提升,为我国科技期刊人才队伍建设作出了重大贡献,为培育世界一流科技期刊提供了必要的人才保障。

1.2.2 版式变化

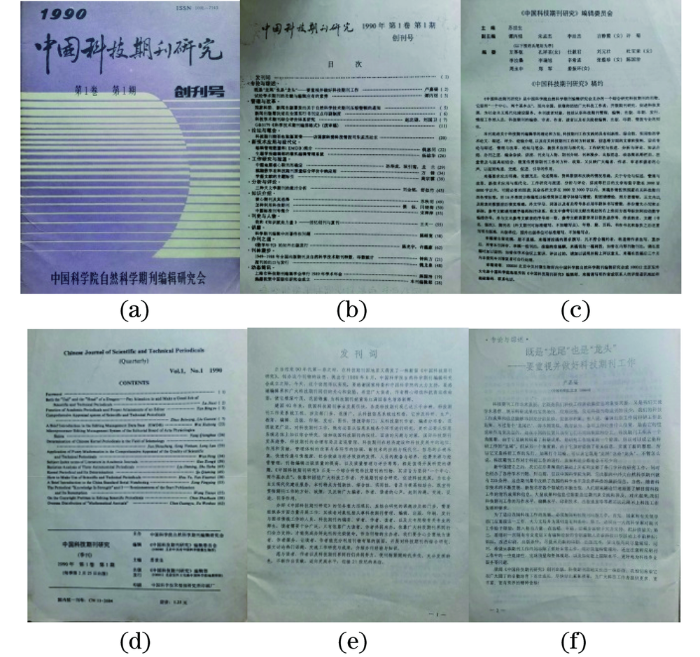

期刊的版式变化反映了期刊的发展理念和变迁,本节主要探讨封面的变化情况。30年来,《研究》的封面变化可分3个阶段:1990—1999年、2000—2013年、2014年至今。

从图2可以看出,1990—1999年《研究》的封面呈现彩色变化,除创刊号没有英文刊名外,其他内容基本上没有变化,封面内容包括发表年份、ISSN号、刊名(英文刊名)、卷号、期号以及主办单位。这个时期为季刊,开本为16开,5号字单栏排(1996年后改为双栏),64页。

图2

从2000年起,开本改为大16开,小5号字双栏排,192页;封面颜色变化不大,以淡粉色为主(图3)。封面内容稍有变动:2001年封面的左上角增加了“信息与知识传播类核心期刊”字样(2000年入选为《中文核心期刊要目总览》信息与知识传播类期刊);2003年,“信息与知识传播类核心期刊”移到右上角的ISSN号之上,左上角增加了“中国期刊方阵双效期刊”标识(入选原新闻出版总署“中国期刊方阵双效期刊”);2004年,右上角增加了“中国科技期刊核心期刊”字样,位于ISSN号下方、“信息与知识传播类期刊”上方[2003年被收录为国家科技部“中国科技论文统计源期刊”(中国科技核心期刊)];2005年第2期起,左上角增加了“第三届国家期刊奖提名奖”圆形标识(2004年荣获“第三届国家期刊奖提名奖”,是当时同类刊物中唯一获国家期刊奖的期刊)。封面的细微变化体现了《研究》逐渐得到社会各界的认可,记载着一个个取得的成绩。

图3

2009年,期刊研究会的挂靠单位由中国科学院微生物研究所变更为中国科学院文献情报中心。为了依托挂靠单位力量办刊,《研究》于2011年增加了第二主办单位“中国科学院文献情报中心”,这个变化也体现在2012年的期刊封面上。

2014年,《研究》变更为月刊,开本为大16开,期刊的常务副主编初景利教授指导了封面的设计,从2014年2期开始,由原来的淡粉色改为青绿色,使期刊看起来更加生机勃勃(图4)。随后每年期刊封面颜色也有些许改变。从2015年1月份起,每期增加了6篇推荐文章。2017年,《研究》封面由中国激光杂志社设计,改变了纯色,增加了线条,更加具有时代感。这一时期的封面增加了更多的现代元素:在原有基础上,增加了期刊二维码,增加了 “《中文社会科学引文索引》来源刊”“中国人文社会核心期刊”“复印报刊资料重要转载来源期刊(2017年版)”字样。2014年后,期刊内文版式变化较大,原来的摘要变为结构化摘要,增加了作者贡献声明、英文文摘等。改版后,学术质量与影响力显著提升,被评价为“实现了华丽的转身”。

图4

1.2.3 栏目变迁

栏目的变化反映了《研究》的发展和时代特色。创刊之初,期刊栏目包括发刊词、专论与综述、管理与改革、论坛与笔会、新技术应用与现代化、工作研究与报道、分析与评论、知识介绍、刊史与人物、讲座、办刊之道、刊林漫步和动态简讯13个栏目。初期的栏目反映出当时期刊学研究和编辑学研究刚刚起步,大多数期刊工作者还在不断的摸索中成长,比如“知识介绍”“讲座”“刊林漫步”“动态简讯”这些栏目就偏向于知识性和基础性介绍。

从2000年起,栏目达到20多个,包括院士论坛、专论与综述、管理与改革、研究与报道、分析与评论、知识产权、新技术应用与现代化、办刊之道、论坛与笔会、人才培养、标准化规范化、科技写作、编辑技艺、出版与发行、装帧与版式设计、海外信息、统计与排序、案头资料、动态与简讯、读者·作者·编者、刊史与人物等。其中“院士论坛”是一个亮点,许多院士非常重视中国科技期刊发展,在言静霞老主编的约请下,当时一大批院士愿意把他们对期刊发展的真知灼见发表在《研究》上。另一个值得称道的栏目是“读者·作者·编者”,此栏目就像一个小小的俱乐部,免费为读者、作者提供信息服务,加强了彼此联系,增进了相互交流。通过经营这种栏目建立起来的情感忠诚,可使竞争者难以争夺到在这种情感交流环境中培养出来的忠诚读者和作者,有力地支持了期刊的发展[12]。几乎每期都刊登读者来信,表达其对《研究》的感谢、赞扬、期许、建议、评价等等,如图5所示的“一个良好的学习园地”“它送给我们精神食粮”“它指导我办好科技期刊”“案头不能没有它”,虽然内容不多,但这个栏目是当时最耗费主编精力的一个栏目,体现了主编的匠心独具,也体现了作者、读者对刊物的热爱。

图5

从2014年开始,《研究》改为月刊,1月份还保留原来的栏目,2月起,编辑部对之前的栏目进行了整合,把原来的20多个栏目调整为论坛、管理与改革、编辑规范、质量建设、数字出版、能力建设、评价与分析7个栏目,2015年进一步调整为论坛、质量建设、数字出版、能力建设、评价与分析5个栏目。有时候会有特稿、专稿以及一些专题。这个时期的栏目名称概括性强,更加宏观,同时也更加明确了期刊研究的范围,去掉了一些科技写作、知识产权、编辑规范等知识性栏目,更加注重论文的创新性和规范性。

1.3 编委会和编辑队伍建设

从创刊到2020年9月,《研究》一共成立了5届编辑委员会(以下简称“编委会”)。编委会主要由主编、副主编、编委、编辑部组成(第二、第三届编委会还设有顾问,第四届编委会设有指导委员会)。编委会成员(表1)的名单一般都排印在版权页,只有第五届编委会名单在期刊上以简讯的形式进行了发布。在人员构成上,第一、第二届编委会是由国家科委信息司、中宣部出版局、新闻出版署期刊司、中国科学院出版委、中国科学院文献情报中心、北京图书馆、出版发行研究所,以及期刊管理部门和期刊研究会有关领导、专家和编辑担任顾问和编委,之后的第三、第四届增加了更多编委,尤其是增加了青年编委,比如第二届编委会增加了两位青年作者董耿、肖宏作为编委,他们先后荣获全国青年科技奖。第五届编委会成员以科技期刊编辑、评价、管理等方面的专家为主,院内外兼顾[13],名单由期刊研究会第五届理事会第一次秘书长办公会通过。编委会人数不断增加,由第一届的13人,增加到第五届的57人。编委会成员都是业界翘楚、科技期刊专家,积极为编辑部撰写和推荐稿件,承担审稿任务,一些编委还承担了专题组稿任务。

表1 《研究》历届编辑委员会情况

| 届次 | 时间段 | 主编 | 副主编 | 编委会人数 | 编辑部 | 顾问(指导委员会) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一届 | 1990.02—1994.07 | 苏世生 | 李廷杰、言静霞、许菊 | 13人 | 无 | 无 |

| 第二届 | 1994.08—2002.12 | 许菊 | 李廷杰、宋培元、言静霞、李汝燊 | 21人 | 孔祥荃、许菊、李汝燊、郭志明(兼) | 蔡健光、胡海棠、邬书林、朱孟杰、谭丙煜、丁光生 |

| 第三届 | 2003.01—2008.06 | 主编:许菊;执行主编:言静霞 | 李廷杰、宋培元、郭志明、周云生、赵大刚、李汝燊、陈辉 | 40~42人 | 无 | 蔡健光、邬书林、祖广安、刘振兴、翁永庆、丁光生、谢淑莲、James Testa、徐克敏、冯有为 |

| 2008.07—2010.10 | 言静霞 | |||||

| 第四届 | 2010.11—2014.01 | 主编:言静霞; 执行主编:陈辉 | 李廷杰、宋培元、郭志明、杜荣民、程希有、游苏宁、任胜利、金建辉、方梅(只印了1期) | 45人 | 无 | 刘振兴、陈运泰、陈佳洱、潘教峰、邬书林、蔡健光、刘建生、翁永庆、谢淑莲、戴利华、沈爱民、James Testa、徐克敏、冯有为、钱俊龙 |

| 第五届 | 2014.02—2016.09 | 名誉主编:言静霞;主编:张晓林 | 常务副主编:初景利 副主编:郭志明、任胜利、陈辉 | 2016年9月前56人,2016年10月增加为57人 | 陈辉、田宏、梁永霞、李翠霞、刘晶晶 | 无 |

| 2016.10— | 名誉主编:言静霞;主编:张薇 |

注:数据来源于《研究》各期的版权页、封三。

自创刊起,《研究》一直没有专职的办刊人员,编辑部成员都是由兄弟单位的主编、副主编、编辑部主任、编辑,甚至由院出版委的领导兼职,他们利用下班、休假等业余时间完成《研究》的编辑出版工作。直到2011年,在《研究》第二主办单位中国科学院文献情报中心的大力支持下,招聘了一名清华大学博士后,才使《研究》有了第一位专职办刊人员。

2 办刊宗旨

“宗旨”是主导思想,主要旨趣。期刊的办刊宗旨是指期刊办刊的主要指导思想和意图。《研究》的办刊宗旨包含了期刊的总体思想、期刊定位、期刊面向对象、期刊的内容、期刊目标。不同阶段的宗旨虽稍有不同,但都始终与国家的大政方针保持一致,坚持面向广大科技工作者和科技期刊编辑出版工作者,开展科技期刊研究,为科技繁荣服务。

2.1 《研究》始终坚持正确的办刊方针和政治导向

创刊之初,正是党的十三大提出“一个中心,两个基本点”的时点,坚持正确的政治立场和导向是每个期刊都应该遵循和必备的首要原则。在期刊发展的每一个关键时期,《研究》总是组织发表重量级研究成果,引领科技期刊发展。国家提出建设创新型国家,《研究》发表了一批有关科技期刊在科技创新体系中作用的论文,凸显科技期刊“龙尾”“龙头”价值;原国家新闻出版总署提出期刊“改企转制”,《研究》发表了刘振兴等15名院士联名的《关于自然科学学术期刊纳入公益性事业管理的建议》,后又发表了朱晓东等的《科技期刊应属公益性文化事业》,使科技期刊改革能够沿着正确的道路发展[14]。

2.2 《研究》始终坚持开门办刊、以人为本的办刊理念

期刊定位面向全国,收稿范围应是全国,而不是一个区域,也不是一个单位。30年来,《研究》在中国科学院、科技部、国家新闻出版署以及中宣部等相关部门领导的关心和支持下,在广大期刊工作者、读者的大力支持下,取得了长足发展。《研究》始终坚持正确的办刊方针,不随波逐流,始终将社会效益放在首位,开门办刊,不搞门户偏见,海纳百川,以开放之心聚全国之力,通过业界同仁的和衷共济,赢得了社会大众和期刊界同仁的广泛支持[15]。

2.3 《研究》始终依靠广大的科技工作者

卢嘉锡[4]认为,“为了适应我国科技工作的发展,必须加强科技期刊出版工作”,这就需要有一大批科学家支持期刊工作,还需要组织一批既有专业造诣又有编辑经验的专职编辑人员在科技出版园地上辛勤耕耘,还需要目光敏锐的新技术开发人员等等,这些科学家、专职编辑、新技术开发人员都是科技工作者。“全心全意地为读者、作者服务,依靠广大科技期刊界同行的全力支持”,依靠广大读者、作者共同办刊是许菊先生在创刊之初就确定下来的办刊方针,在他的带领和影响下,全体同仁始终如一地坚决贯彻执行了这一办刊方针。

30年来,《研究》始终与各方科技工作者保持紧密联系,包括院士、科学家、编辑专家、大学教师和学生、期刊出版商和数据商、采编系统开发商、期刊管理部门人员。编辑部每年都积极参加中国科学院、中国科协、国家新闻出版署、中信所、中国知网等组织的各种期刊学术会议、学术沙龙、继续教育培训班,开展广泛的学术交流活动;通过举办专题培训班和学术会议、拜访编辑部等多种形式加强与各方的交流,提升《研究》的显示度。

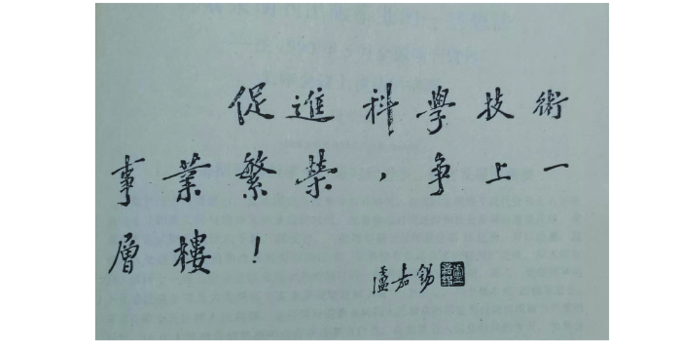

2.4 《研究》始终在为促进科技繁荣而努力

卢嘉锡院士一直关心《研究》的发展,并在本刊1990年1卷3期上题词(图6):“促进科学技术事业繁荣,更上一层楼!”明确了《研究》的责任和使命——要促进科学技术繁荣,要促进科技期刊繁荣。从科技期刊角度出发,如何促进科技繁荣是每一个期刊人应该不断思考的命题;需要研究科技期刊发展的规律,关注国家和世界科技发展趋势,关注新技术发展,关注时代进步,求新、求早、求快。自创刊起,《研究》每年都会在当年第1期(创刊年在第2期)发布中信所的中国科技论文统计分析结果,1996年起发布中国科学院文献情报中心CSCD引证报告,与中国科学院科学传播局、期刊研究会密切沟通,了解中国科学院的期刊研究成果,争取首发权。

图6

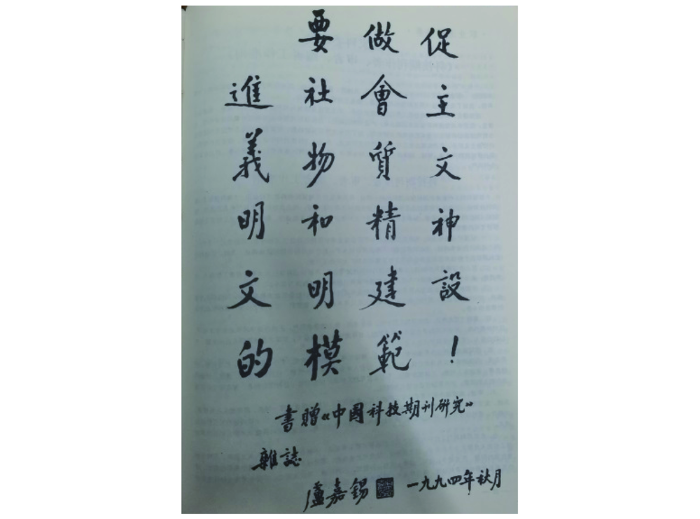

2.5 《研究》始终坚持做“双效期刊”

卢嘉锡院士在1994年5卷4期(图7)为本刊题词:“要做促进社会主义物质文明和精神文明建设的模范!”,这个题词鼓励科技期刊要兼顾社会效益和经济效益,为促进我国社会主义现代化建设服务。《研究》一直坚持把社会效益放在第一位,兼顾经济效益。在当时办刊困难的情况下,《研究》仍坚持向中国科学院所有编辑部赠阅期刊。

图7

不断扩大社会效益,就是要不断提高期刊的传播速度和范围、知名度、学术地位和时效价值,就是要不断提高学术质量和学术水平。实现学术期刊的办刊宗旨,就是要提高编辑工作水平,使期刊学术质量的各项指标得到明显提高[17]。多年来,编辑部一直致力于提升稿件质量,特别是抓住退修环节,使作者能够从审稿专家、编辑高度专业细致的审稿意见中获益,提升稿件质量。

3 办刊特色

3.1 刊会一体,融合发展

《研究》是期刊研究会的会刊,30年来,《研究》与期刊研究会共同成长,相得益彰,期刊研究会、《研究》的知名度不断提高。值此创刊30周年之际,《研究》特约期刊研究会办公室主任田宏撰写了期刊研究会发展历程的相关论文[18],结果表明,在各个时期,《研究》都得到了期刊研究会的大力支持,刊会一体,实现了融合发展。期刊研究会为《研究》提供了发展沃土,提供了物质保障和人才支持。

(1) 期刊研究会举办的学术交流活动为《研究》提供了丰富稿源。自1986年成立以来,期刊研究会已经举办了29次学术研讨会。每次研讨会都有鲜明的主题。据记载[19],第三届理事会期间举办的8次研讨会的许多重要报告和论文都陆续在《研究》上发表,各次“会议纪要”都向各常务理事发送并在《研究》上登载。此外,期刊研究会还不定期举办学术沙龙、开展课题研究,许多学术交流与课题研究的成果也刊登在《研究》上。

(2) 期刊研究会为《研究》提供了人力支持和物质保障。前文提到,2011年前,《研究》没有专职人员,都是兼职人员(表2),大部分都是期刊研究会的领导、理事等在业余时间办刊。正是他们这种奉献精神,才把《研究》这株幼苗抚育成了参天大树。有了专职办刊人员后,《研究》编辑部的成员也基本上都是期刊研究会秘书处人员。期刊研究会的挂靠单位——中国科学院文献情报中心解决了编辑部人员的编制问题,解除了办刊人员的后顾之忧,为他们提供了坚实的物质保障。

表2 《研究》历届主编、副主编在期刊研究会的任职情况

| 序号 | 姓名 | 《研究》任职 | 期刊研究会任职 | 当时的其他职务 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 苏世生 | 第一届编委会主编 | 第一届期刊研究会副理事长 | 中国科学院副秘书长 |

| 2 | 许 菊 | 第二届编委会主编、第一届编委会副主编 | 第二届期刊研究会副理事长兼秘书长 | 《化学通报》副主编、常务编委、编辑部负责人 |

| 3 | 言静霞 | 第三、四届编委会主编,第一、二届编委会副主编 | 第三届期刊研究会副理事长兼秘书长 | 《地球物理学报》副主编、编辑部主任 |

| 4 | 张晓林 | 第五届编委会主编 | 第五届期刊研究会副理事长兼秘书长 | 中国科学院文献情报中心主任 |

| 5 | 张 薇 | 第五届编委会主编 | 第五届期刊研究会副理事长兼秘书长 | 中国科学院文献情报中心副主任 |

| 6 | 李廷杰 | 第一~四届编委会副主编 | 中国科学院出版图书情报委员会副主任 | |

| 7 | 宋培元 | 第二~四届编委会副主编 | 国家科委科技信息司期刊管理处处长 | |

| 8 | 李汝燊 | 第二、三届编委会副主编 | 《地理知识》编辑部主任、主编 | |

| 9 | 郭志明 | 第三~五届编委会副主编 | 第三~五届期刊研究会副理事长,第三届期刊研究会副秘书长 | 中国科学院出版图书情报委员会办公室主任 |

| 10 | 陈 辉 | 第五届编委会副主编 | 第三、四届期刊研究会副秘书长 | 《岩石学报》编辑部主任 |

| 11 | 初景利 | 第五届编委会常务副主编 | 第五届期刊研究会副秘书长 | 《图书情报工作》杂志社社长 |

| 12 | 任胜利 | 第五届编委会副主编 | 第五届期刊研究会副秘书长 | 《中国科学》杂志社总编辑、《国家科学评论》(NSR)顾问编辑 |

3.2 匠心独具,培育人才

(1) 授人以渔。《研究》一直是期刊编辑、学者、读者的良师益友,作者和读者不仅可以从中获得知识、信息和技艺,而且从其办刊过程中学到责任、执着、奉献的精神。《研究》发表的文章都是经过编审人员精心组稿、精心打造的优质稿件,期刊的栏目设置丰富多彩,为一些期刊的具体编辑业务和影响力提升提供了可操作指南和方法,许多期刊受益匪浅,如 “贵刊从一创刊就深深吸引了我,她及时地提供给我们大量信息。我对信息情报工作的了解、文献计量学知识的熟练掌握源于贵刊;我对国家标准、国际标准的规范的深入了解的掌握源于贵刊;我对编辑学理论和应用研究的兴趣和水平的不断提高更源于贵刊。”“我曾在30多种刊物上发表过论文,像贵刊这样能提出详细的修改意见者,仅此一家。”……显而易见,上述读者、作者的评价中无不渗透着历届编委和编辑们的心血和汗水。创刊20年时,《研究》编委会专门还编撰了《科技写作与编辑指南》[20]一书,为期刊编辑等业界人士提供工具书。

(2) 培养期刊人才。30年来,《研究》以前瞻眼光、独特视角、开阔视野准确地把握时代脉搏,刊载了众多高质量、高品位文章,为一批又一批、一代又一代的年轻作者与青年编辑提供了成长的土壤,培养了一批又一批科技期刊工作者,促进我国科技期刊编辑人才培养模式变革。《研究》已成为我国期刊编辑教育与继续教育的摇篮和阵地。

《研究》培养了一大批优秀编辑,他们从读者、作者,逐渐成长为期刊界的领军人物。如《研究》的副主编任胜利同志,就是从读者、作者逐渐成为编委、副主编。在《研究》创刊25周年时,他感慨地说:“我本人极大地受益于《研究》这个交流平台。自1999年以来,我本人有近30篇关于文献计量、研究评价、科技编辑与写作、数字出版与传播、期刊国际化发展等方面的文章在《研究》发表,并藉此得到与编辑同行的交流。《研究》是我珍贵的良师益友,在编辑业务方面给了我极大的教益和帮助。”[21]又如中华医学会杂志社继续教育部部长游苏宁编审回忆:“在设备极其简陋的办公室里,许菊、言静霞等朴实无华、热情待人的老师们接待了我这个初入行且非科班出身的晚辈,对笔者文章中的有关问题进行悉心指导,从而使自己终身受益。经过20多年的交往,笔者的不少习作在他们的指教和帮助下最终得以在《研究》上发表,自己也伴随着期刊成长,从一名初出茅庐的普通编辑成长为该刊的编委乃至副主编。”[15]还有许多期刊界的知名学者和办刊能手,如《研究》副主编、《岩石学报》编辑部主任陈辉编审,《软件学报》编辑部主任方梅编审,河北省科技期刊编辑学会理事长马智编审,河南省科技期研究中心主任、新乡医学院期刊社社长刘雪立教授,清华大学《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司副总经理兼副总编辑肖宏编审,《中国科学院院刊》副主编(执行)、编辑部主任杨柳春编审,《作物学报》编辑部程维红编审等等,都述说过与《研究》共同成长的经历。

《研究》编辑部老一代编辑老师勤勤恳恳,“锱铢必较”,认真处理每一篇文章,从论文立意到论文表达,给予年轻作者无私的帮助;新一代编辑积极拓展研究领域,稿件组织更具设计感,专题论文组成突出重点,辛勤为期刊同行服务。近年来,在中国高校科技期刊研究会2018—2019年获奖名单中,获得金笔奖、银笔奖的论文有1/3都出自《研究》。

3.3 与时俱进,引领前沿

30年来,《研究》的刊文内容从理论研究到实证研究,从期刊格式到期刊内容,从标准化和规范化探索发展到数字化、网络化和全媒体出版研究,从期刊著作权保护到开放获取,从同行评议到文献计量学评价等等,紧跟形势,与时俱进,认真贯彻、迅速传达国家有关期刊工作的方针、政策,注意抓热点、焦点,及时反映期刊工作者的心声和建议,起到了沟通交流、促进和引导作用。如:从创刊开始就设置了新技术应用与现代化专栏,是推动国内期刊数字化、网络化方面发表文章最多的期刊,充分发挥了学术导向作用。刘筱敏[22]指出,《研究》发展经历了三个阶段,每个阶段的文章都受到业界的广泛关注和引用,并对政府部门的政策制订和实施起到了很好的参考作用;反映了当今科技期刊出版研究中的热点问题和新的方向;反映了《研究》紧跟时代发展脉络,始终关注热点问题,引领学术期刊出版研究前沿,起到了期刊研究工作的“龙尾”与“龙头”的作用。

3.4 专辑专题,亮点频出

(1) 专刊/专辑。1996—2006年,《研究》共出版了7个专辑,分别是“科技期刊计算机技术应用与开发专辑(1996)”“庆祝中国科学院自然科学期刊编辑研究会成立十周年专辑(1997)”“科技期刊面向新世纪文集(1999)”“新世纪科技期刊编辑学术研讨会文集(2001)”“中国科普刊战略发展研讨会文集(2002)”“科技期刊国际化和网络化研究专辑(2003)”“科技期刊可持续发展研究专辑(2006)”。

(2) 专题。除了固有栏目,编辑部还组织了很多专题,如“庆祝新中国成立60周年”“第二届全国优秀科技期刊表彰大会报道”“中国科学院第五次期刊工作会议报道”“抗SARS报道”“新冠肺炎特稿”“中国科协科技期刊发展现状与趋势”“科技期刊刊群建设”“中国科技期刊国际化发展”“数据出版”“纪念《中国科技期刊研究》创刊25周年”“学术不端防范”“中文科技期刊的发展”等。

(3) 专稿。《研究》办刊的前20年,老主编们约请了很多专论,包括了中国科学院、新闻出版管理部门、中宣部的许多领导的稿件。前主编张晓林约请了eLife、Biomed Central高层撰写了两篇与Future of Scholarly Communications相关的文章,在2015年第1期发表,还撰写了《提高学术期刊的合规标杆》卷首语。现任主编张薇撰写了《“新”字当头又一年》《不忘初心,砥砺前行》《走进新时代科技期刊的春天》的卷首语;在培养世界一流期刊的背景下,张薇主编撰写的《走向一流科技期刊的挑战、责任与使命》《创造一流 走中国特色科技期刊发展之路》更是开启了业界的新思路,形成了研究世界一流期刊的新高潮。近期,《研究》收到了许多一流期刊建设的论文。这些专题和特稿大部分是当时期刊界关注的热点和前沿,对作者和读者有一定的引导作用。

3.5 勇立潮头,改革先锋

从创刊起,《研究》就一直关注新技术对科技期刊的理论和实践。作为研究期刊的期刊,也勇于尝试各种新技术和方法,为其他期刊树立标杆,起到示范作用。1996年3月,期刊研究会在上海召开了“中国科学院科技期刊计算机应用与开发研讨会”,此次会议形成了 “科技期刊计算机技术应用与开发专辑”,随后,在期刊研究会的倡议下,《研究》大胆尝试运用新技术办刊。从2008年起,时任副主编陈辉与技术公司合作,试用了勤云采编系统,经过不断磨合,从2014年起,《研究》全面使用采编系统,这在同类编辑出版类期刊中还是比较早的[23]。不论是审稿专家还是作者,均对审稿流程的加快表示非常满意。勤云系统也是国内最早实现在投稿阶段就能发现作者一稿多投功能的智能化识别系统,对打击学术不端行为、净化国内学术生态有引领示范作用。自2015年起,采用勤云最新移动版采编系统[23],网站的独立域名为 www.cjstp.cn,最新系统采用了信息提醒模式,与《研究》微信公众号相连,作者可以通过微信接收稿件信息、查阅稿件,审稿专家也可以通过微信审稿;经过多次沟通、协商、调试,推进了ORCID(iAuthor)在《研究》的应用;2019年,与玛格泰克公司合作,对《研究》网页进行再次改版,网站界面更加友好和简捷,获得了较多用户的好评。

期刊开放获取(Open Access,OA)是大趋势,《研究》在编辑出版类期刊中率先OA, 于2015年9月完成了自创刊到现刊的全文上网;2019年,完成了回溯5年的HTML数据上网。为了提高期刊的传播力,《研究》积极利用新媒体平台。2015年期刊申请了微信公众号,目前微信公众号的粉丝有4200余人;与超星学习通合作,开展信息推送,目前总浏览量达到30000次,大大提高了期刊的显示度。

在中国科学院及院文献情报中心领导的支持下,中国科学院科学传播局项目“集中办刊出版生产系统建设”等项目的基础上,《研究》与《中国激光》杂志社有限公司合作,2016年起参与了中国科学院集中生产系统的试点,开展稿件录用后的全流程编辑校对。从2017年开始,后期生产全部交给“科云出版”生产平台,目前运行良好。

4 结语

30年来,《研究》的作者已覆盖了全国36个省市自治区的高校、科研院所,2000多个期刊编辑部;文章内容涉及科技期刊的发展趋势、宏观政策、体制改革、编辑出版、经营管理、新技术应用、人才队伍建设等研究方向,学术影响力不断提高,已然成为本领域的领军大刊。

30年来,《研究》始终坚持正确的办刊方向,坚守办刊宗旨,不忘初心,以促进科学技术及科技期刊繁荣为己任,兢兢业业,砥砺前行。作为会刊,与期刊研究会共同成长,独具匠心育人,引领学术前沿,勇立改革潮头,赢得了同行的普遍尊重和广泛认可。创刊30周年之际,梳理办刊历史、总结办刊经验,一方面可以肯定成绩和检视不足,另一方面也可以进一步认识《研究》所承载的使命和责任。也许本文的总结还不到位,请各位编辑同仁多多指正。在今后的办刊过程中,在主管、主办单位的指导下,在编委、专家、作者、读者的大力支持下,我们将秉承老一辈的优良传统,发扬创新精神,凝心聚力,办好《研究》;百尺竿头,更上层楼!

作者贡献声明:

梁永霞:设计、构思论文框架,搜集、整理资料,撰写与修订论文;

李翠霞:参与论文讨论,搜集、整理资料,撰写与修订论文;

田 宏,刘晶晶:修订论文。

致谢

本文在撰写过程中,翻阅了许多《研究》的资料,没能一一引用标注,特向这些作者表示感谢。在《研究》办刊过程中,得到了许多编辑部前辈的指导和帮助,他们是无名的英雄,也特向他们致以崇高的敬意!感谢《研究》常务副主编初景利提议撰写此文;感谢《研究》副主编陈辉编审、中国科学院微生物学研究所联合编辑部主任武文编审、科学出版社北京中科期刊出版公司副总经理刘培一编审、大连理工大学杨中楷教授、北华大学学报编辑部郭伟副编审提出宝贵的修改建议。

参考文献

百尺竿头更上一层楼

[J].DOI:DOI:10.11946/cjstp.201507170661 URL [本文引用: 2]

沉痛悼念《中国科技期刊研究》创办人许菊先生

[J].在科技期刊编辑出版工作第一线奋斗数十载,83岁高龄的《中国科技期刊研究》主编许菊先生,在与疾病长期抗争之后,于2008年1月20日走完了他人生的最后一程,溘然长逝。 许先生从事编辑工作53年,为科技期刊事业奋斗了一生,是我院少有的资深优秀编辑。长期以来,他一贯坚持党的基本路线,坚持正确的办刊方针,贯彻双百方针,重视社会主义精神文明建设,贯彻国家科技出版方面的各项政策,具有无私奉献精神、崇高的职业道德。他专业基础扎实,知识面广,业务素质高,办刊经验丰富,在科技出版界具有一定的影响,为我院和我国科技期刊出版

走向繁荣的中国科技期刊研究——庆祝《中国科技期刊研究》创刊25周年

[J].DOI:DOI:10.11946/cjstp.201507230689 URL [本文引用: 1]

人性化办刊——《中国科技期刊研究》成功的秘诀

[J].《中国科技期刊研究》开设“读者·作者·编者”栏目,人性而认真地对待每位作者的来稿,创办实用耐看的品牌栏目,安排作者校对其论文清样,在期刊中刊登能引导读者阅读本刊的文章等人性化办刊策略,建立了良好的编、读、写关系,提高了彼此的感知度和认同感,强化了读者、作者的参与意识,有效地传递了编辑意图,实现了办刊中的互动,满足了读者的阅读需求,凸显了刊物个性和办刊宗旨。最终,走出了一条成功的办刊之路。

《中国科技期刊研究》创刊25周年感悟

[J].DOI:DOI:10.11946/cjstp.201508200804 URL [本文引用: 1]

置身沃土辟园地授业解惑育新人

[J].DOI:DOI:10.11946/cjstp.201506300576 URL [本文引用: 2]

编辑交流的平台期刊发展的见证——纪念《中国科技期刊研究》创刊25周年

[J].DOI:DOI:10.11946/cjstp.201508260829 URL [本文引用: 1]

利用DOI识别科技期刊官方网站的意义与方法

[J].

DOI:DOI:10.11946/cjstp.201506110524

URL

[本文引用: 2]

【目的】保证科技期刊官方网站的有效识别与永久链接,扩大官网的网络影响力,为解决非法网站假冒期刊官网、欺骗作者、读者的问题提供途径。【方法】 利用DOI标准与技术以及中文DOI相关服务,对期刊网站进行DOI唯一标识的注册,并通过DOI解析实现方便、持久的网络链接;利用纸刊印刷二维码等方式实现纸刊与期刊网站的连接。【结果】 有效防御假冒伪劣期刊网站对正规网站的侵害;实现科技期刊多种传播渠道的协同增效作用。【结论】 为期刊网站注册DOI标识保护了读者、作者和期刊编辑出版单位的权益,扩大了科技期刊官方影响力,应大力推广。

ENGLISH

ENGLISH